当前位置:新闻资讯-校园新闻

当前位置:新闻资讯-校园新闻

以项目为舟载素养远航 用实践之笔写时代新篇|郑州11中开展“家乡的英雄”项目式学习活动

分类:校园新闻 点击:110 次 发布:2025-11-07

高二语文组线下研讨

高二语文组线上交流

学生实地参观纪念馆

学生实地寻访

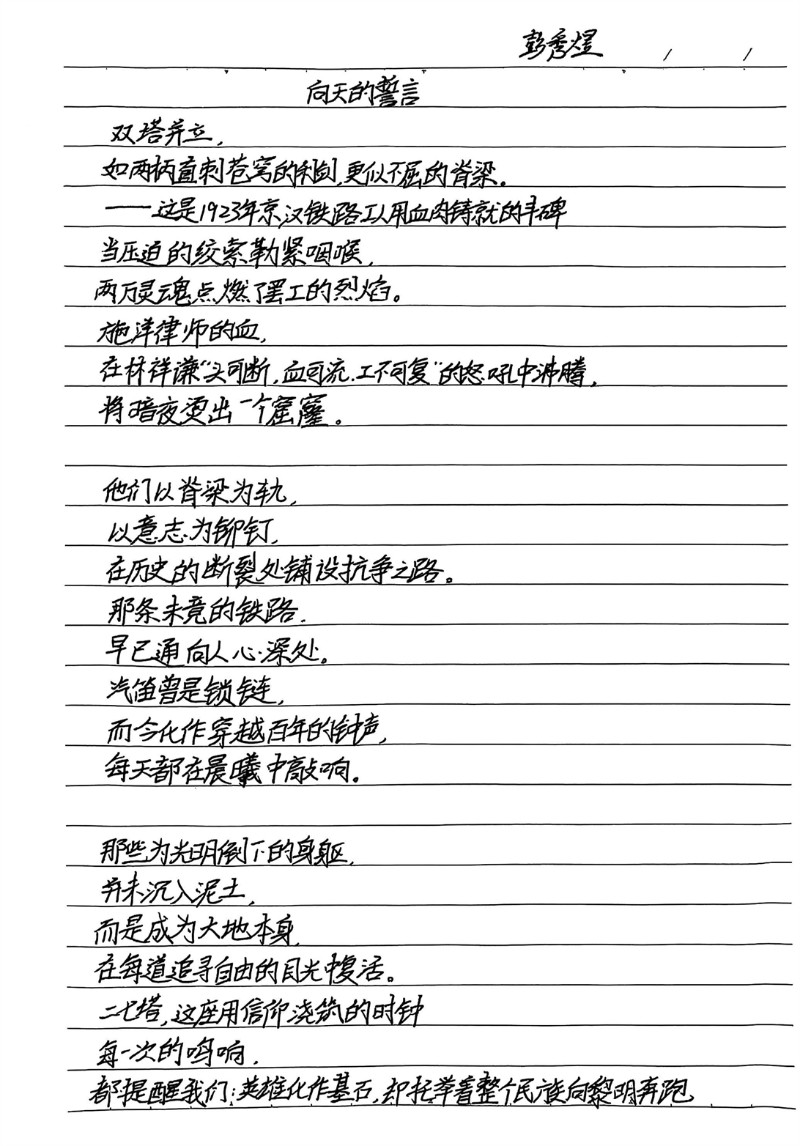

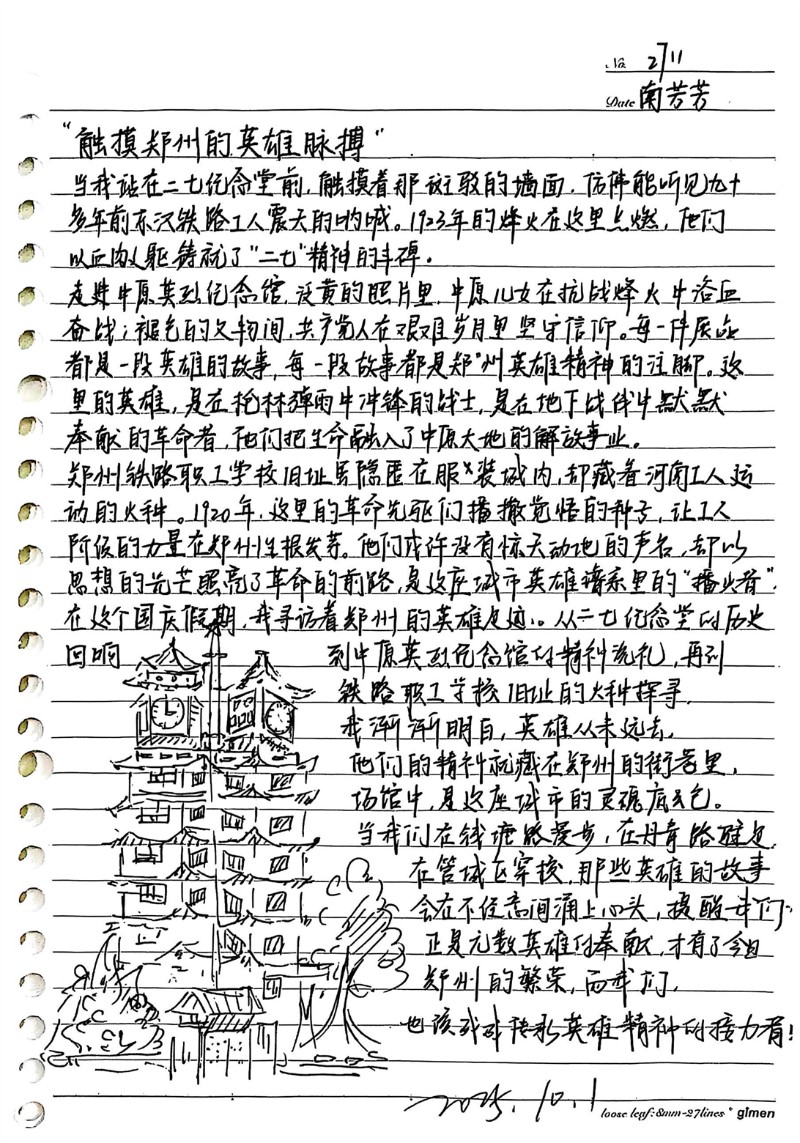

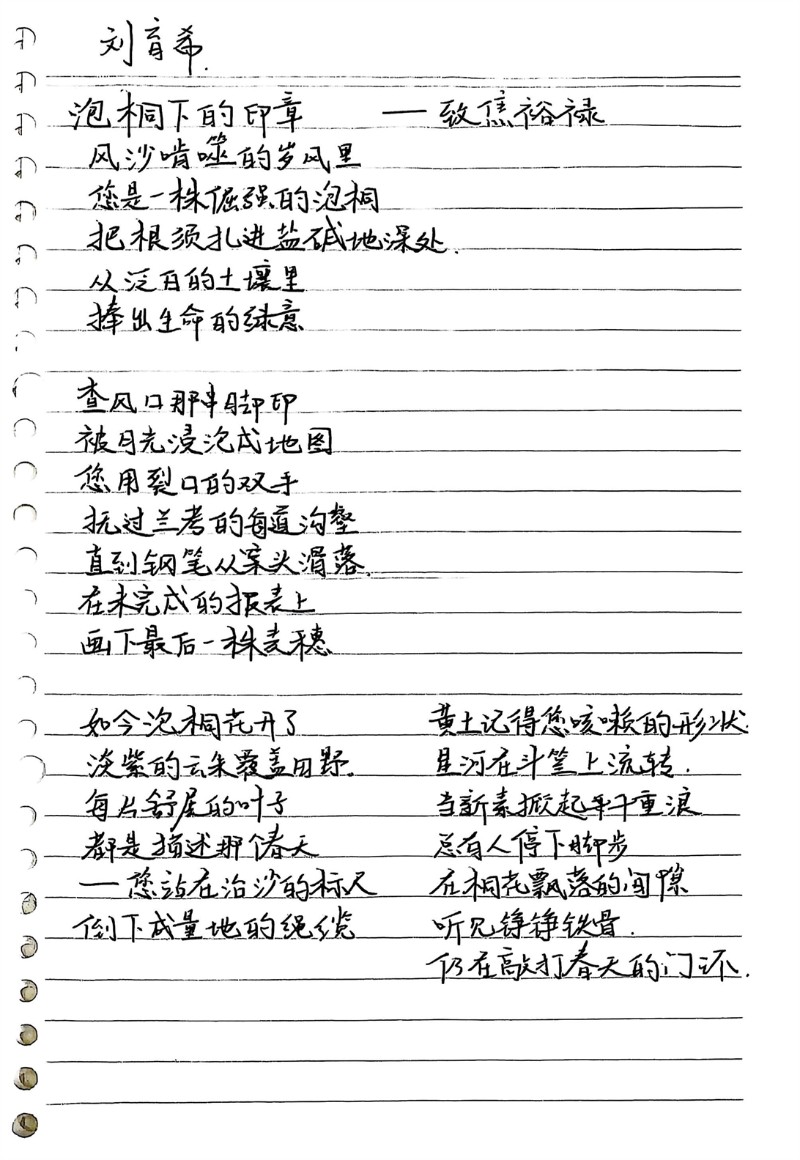

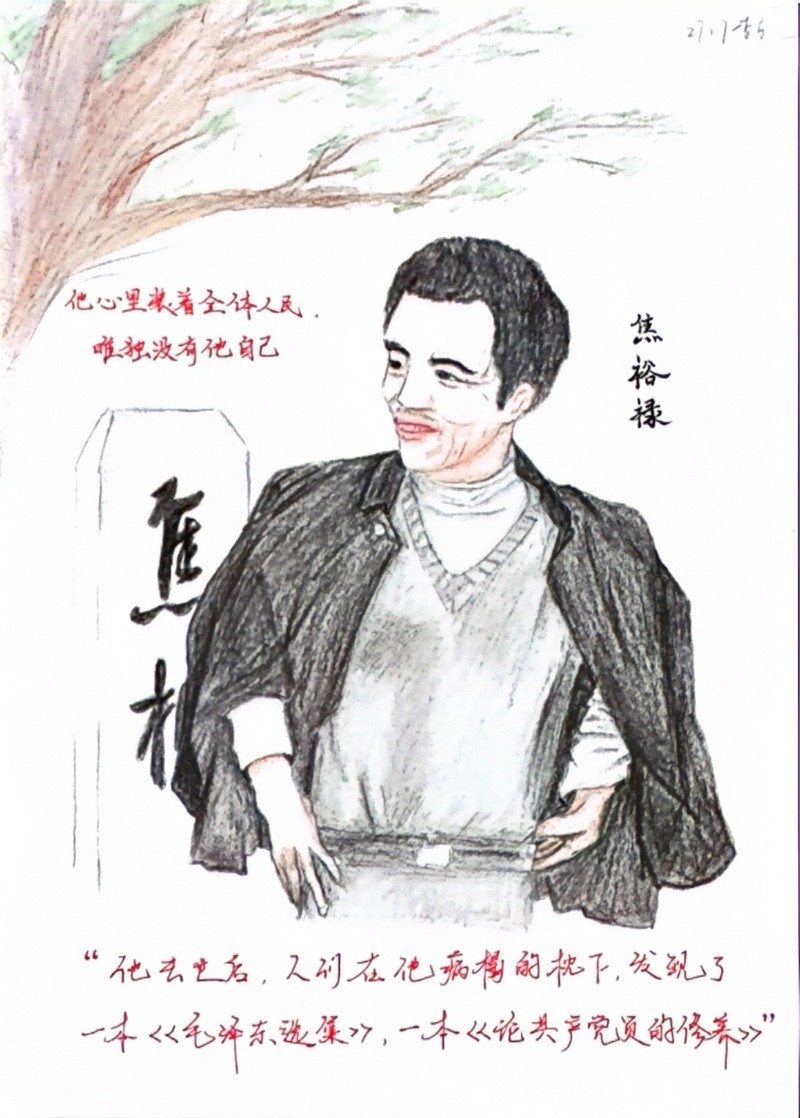

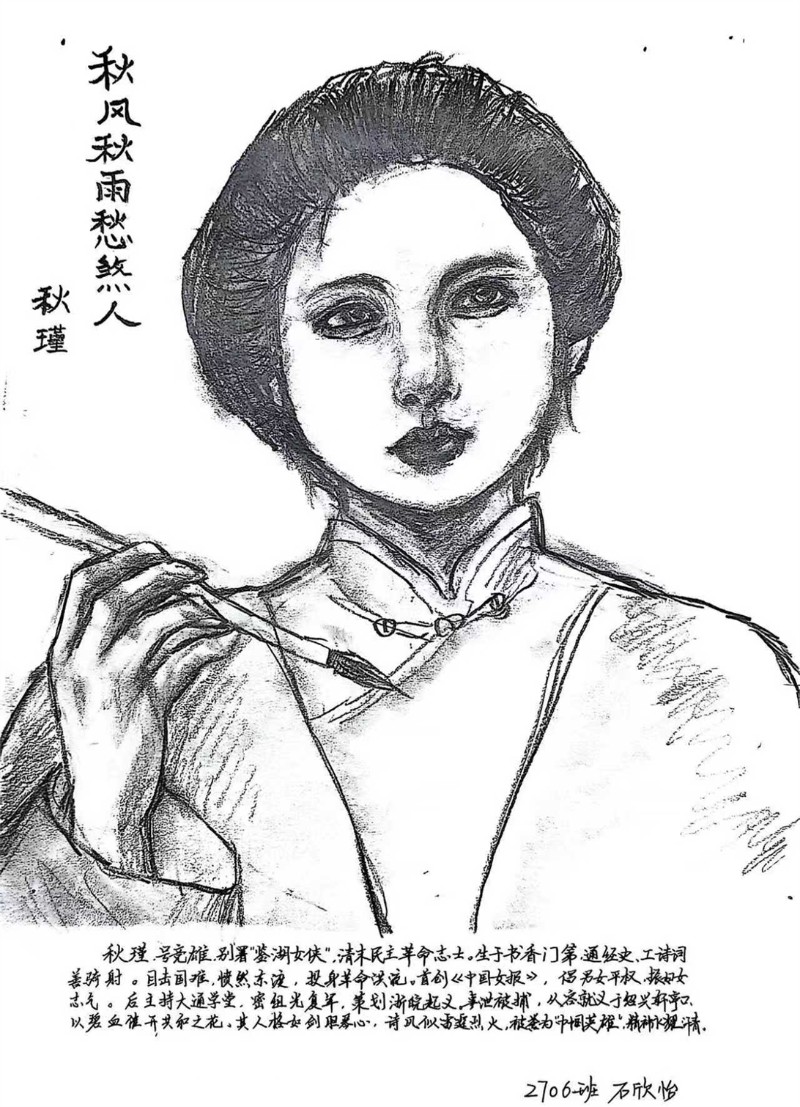

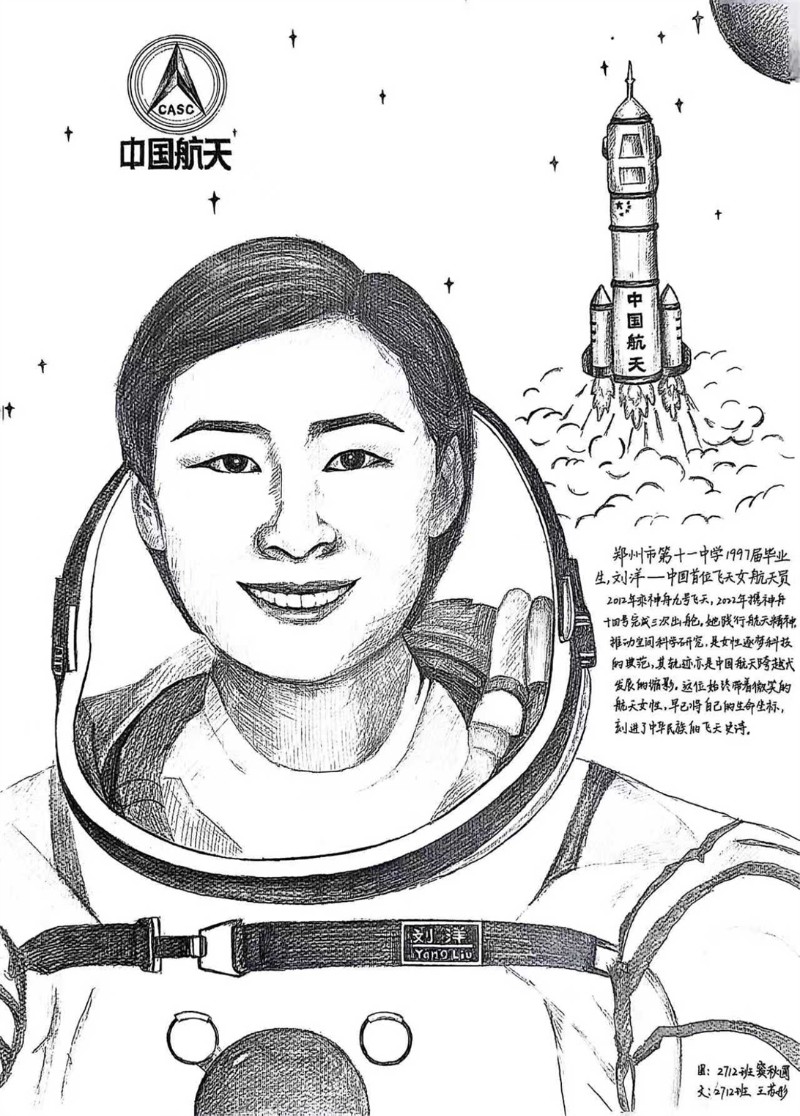

学生作品

学生作品

学生作品

学生作品

学生作品

学生作品

高二语文组进行分析点评

优秀成果展示

优秀成果展示

11月6日,郑州11中高二语文组开展的为期四周的“家乡的英雄——寻找身边的红色记忆”项目式学习活动圆满落幕。本次活动以语文学科核心素养为引领,通过“文本溯源—实地寻访—多元创作—成果展示”四个阶段的系统实践,引导学生在真实情境中深化对英雄精神的理解,实现了语言素养提升与家国情怀培育的双向赋能。

文本溯源:在经典研读中筑牢精神根基

项目启动前,高二语文备课组开展了深入的教研准备。通过线上线下研讨工作坊,教师们系统学习项目式学习理念,研读《中国人民站起来了》《长征胜利万岁》《县委书记的榜样——焦裕禄》等经典篇目,精心设计“在并不广为人知的家乡英雄身上,我们如何发现、记录并传承其精神价值”这一驱动性问题。该问题既紧扣教材“理想信念”人文主题,又自然契合“中国革命传统作品研习”和“跨媒介阅读与交流”两大学习任务群要求,为学生提供了开放的探究空间。

在课堂教学中,教师引导学生从“事迹感知”迈向“精神认同”,通过深度文本解读,建构起对英雄内涵的当代理解。这一阶段的学习为后续实践活动奠定了坚实的理论基础,确保项目推进既有实践温度,又有思想深度。

实地寻光:在躬身实践中追寻红色印记

国庆期间,学生们以小组为单位,踏上寻访家乡英雄的实践之旅。他们走进二七纪念堂,聆听京汉铁路工人运动的壮烈史诗;驻足碧沙岗公园,感受北伐将士的忠魂浩气;探访中原英烈纪念馆,追寻革命先辈的奋斗足迹。从吉鸿昌的慷慨就义到杨靖宇的林海雪原,从焦裕禄的兰考丰碑到任长霞的警界传奇,一个个曾经遥远的名字,在实地寻访中变得真切可感。

这一过程不仅是资料的收集,更是精神的洗礼。学生们通过亲身探访,与历史对话,与英雄共鸣,在革命遗址和纪念馆中触摸历史的脉搏,让红色基因在心灵深处生根发芽。

妙笔生花:在多元创作中传承英雄精神

回到课堂,学生们将寻访所得转化为丰富的创作成果。全年级共提交作品295件,涵盖诗歌、散文、小说、剧本、绘画、视频等多种形式。其中,诗歌128首,用凝练的文字捕捉英雄精神的闪光瞬间;英雄事迹简介35篇,以严谨的笔触还原历史真相;散文小说42篇,在叙事中注入深沉的个人思考;绘画作品42幅,通过线条色彩塑造英雄的视觉形象;视频作品14部,通过画面与声音的交织,运用现代技术,构建出生动的英雄叙事。另有微剧本、演讲稿等其他文体26份。

这些作品不仅展现了学生们的文学才华和艺术创造力,更体现了他们对英雄精神的深刻理解。在创作过程中,学生们实现了从被动接受到主动建构的转变,共同勾勒出家乡英雄的精神图谱,让英雄故事在笔端焕发新的生命力。

展中回响:在成果传播中深化育人实效

项目最后阶段,年级举办了大型主题展览和成果分享会。优秀作品通过展板、视频、文集等形式集中展示,学生们在班级分享会上动情讲述寻访经历,深情诵读原创作品。这一过程不仅锻炼了学生的语言表达和沟通协作能力,更实现了学习价值的升华。当学生们的作品获得广泛认同时,他们完成了从“学习者”到“传播者”的身份转变,更在倾听与对话中实现了对英雄精神的深度内化,英雄精神的种子也得以在更广阔的天地间播撒。

“这次活动让我明白,英雄不仅是历史课本上的名词,更是这片土地最深沉的精神底色。”一位参与项目学生的感言,道出了此次活动的深层价值。

本次活动以核心素养为导向,打破传统课堂界限,将语文学习延伸到真实的社会场域。通过完整的实践链条,学生们不仅在语言运用、审美创造等方面获得提升,更在精神层面实现深刻成长。郑州11中高二语文组通过这次项目式学习,成功探索了语文教育与立德树人相融合的新路径,为培养堪当民族复兴重任的时代新人贡献了教育智慧。未来,学校将继续深化教学改革,让教育在实践创新中绽放更加绚丽的光彩。